华北奇怪司令: 一次战役都没指挥过, 为何却授上将碾压名将郑维山

发布日期:2025-07-19 05:09 点击次数:144

历览各大野战军纵队司令员,绝大部分将领,都有鲜明的个人身份标识,一提起某人,哪怕不知道是哪个纵队的,至少知道他是纵队司令员。

著名的像胡子、疯子、老虎、旋风之类就不说了,名头一般的,比如贺炳炎、彭绍辉、秦基伟、王新亭、成钧、韦国清、吴克华、贺晋年等,都知道是干啥的,与纵队番号对不对得上倒无所谓。

但华北各纵司令,颇有几位,说起人名茫然不知何许人也,比如今天的主角。冀晋纵队司令员,赵尔陆。

一、晋察冀悲壮断臂

前面系列文章,讲的是晋察冀第一野战军的4个纵队。从本篇开始,介绍晋察冀第二野战军的纵队情况。

第二野战军起初有5个纵队。杨得志1纵,辖1、2、3旅。这是晋冀鲁豫野战军1纵,后来纵队政委苏振华把部队带走,以及绝大部分干部,只留下杨得志和若干军事干部。

黄永胜热辽纵队,辖22、27、30旅和炮兵混成旅(1946年4月整编改为炮兵团)。

詹才芳冀东纵队,辖12、13、14旅。

赵尔陆冀晋纵队,辖1、2、3旅。

黄寿发冀中纵队,辖1、2旅。

笔者最早概括的一个现象,聂荣臻手下的9个纵队司令,消失了5个,前述郭天民、刘道生、陈正湘,第二野战军出走的是黄永胜、詹才芳。

黄詹二位出走的过程较有戏剧性,鉴于他们的情况在前作东北纵队司令系列中已讲,这里只补充讲一下自1945年10月到1947年4月的情况。

黄永胜在1945年9月率陕甘宁教导2旅部分部队,开向冀热辽军区,目的是夺占东北。途经张家口时,黄永胜去拜见了晋察冀军区老首长聂总,聂总打算把教2旅留下来,包括黄永胜。

教导2旅的前身一部分是晋察冀军区机动旅(又称野战旅),1944年3月赴延安作为警卫部队,改称陕甘宁晋绥联防军教导2旅。进军东北时,教2旅1团和教1旅2团合编为新的教2旅,这个1团就是当年杨成武麾下一分区1团,红一军团最核心的部队,黄永胜也长期在聂总手下作战,聂总这一要求无可厚非。

不过中央的命令是抢占东北,黄永胜更想去东北找林总,就没答应,驳了聂总的面子。谁知刚到热河,由于热辽一带国军力量强大,中央转命黄永胜旅留在晋察冀军区,这一弄好不尴尬。

1946年一整年,晋察冀军区作战都没有取得像样的胜利,10月张家口失陷后,冀热辽军区与晋察冀军区主体部分割裂开,聂总建议中央把冀热辽划归东北军区。黄永胜、詹才芳和刘道生便随之到东北了。连带老一团(团长丁盛)也划到东北去了。

这3人都是不可多得的人才,在东北大有建树。之所以造成这一局面,根本原因还是晋察冀部队作战失利。黄永胜传中提到,黄对军区部队分散作战颇有看法,希望打集中的歼灭战,但各个军区没有协同,基本都划区作战。是以虽有程子华坐镇,热辽纵队与国军13军苦战,基本没占到便宜。

时任13军军长石觉后来逃到台湾后,回忆热河作战,洋洋得意地说打的共军东逃西窜,虽有夸张,也基本属实,乃是晋察冀历史上不堪之一页。

二、赵尔陆其人

赵尔陆与郭天民、陈正湘、杨成武等人不同,自红军时代就不是指挥作战的一线部队主官,一直在后勤供给领域,早年担任过红一军团供给部长,长征到陕北的全程一直都是操持吃喝拉撒的大管家。

革命工作无高低,但对红军干部来说,个个都希望到一线直接杀敌,这是再正常不过的心态。所以当1936年12月抗大毕业,赵尔陆再被任命为红军前敌总指挥部供给部部长时,多少有点情绪,一直没有赴任。毛主席亲自谈话问他:“是你自己领命呢,还是我下命令呢?”赵尔陆这才不情愿地去了。

全面抗战爆发八路军成军,赵尔陆又成了供给部长。

作为一名参加过南昌起义、湘南起义的老资格,属实有点屈才,也属实给赵尔陆的人生之路定偏了方向。当然,偏不一定是错,偏门领域做精了也是人才。三百六十行,行行出将军嘛。

聂帅建立晋察冀军区,分立四个二级军区,赵尔陆担任二分区司令员兼政委,翌年郭天民担任二分区司令员,赵尔陆专任政委之职,又离开指挥作战的主要岗位。1944年9月,赵尔陆出任冀晋军区司令员,王平任政委。

赵尔陆的官方传记,似乎也是为了弥补一下他没有打过多少仗的遗憾,在抗战最后一年贴心地记载了一次所谓的“雁北战役”。这场“战役”是真实存在的,发生于1945年5月至7月,但名称有些夸大。在我军军史语境里,战役是指两个军以上单位参加的战斗,最好还要具有一定规模。

雁北战役参战部队是冀晋军区,大约相当于军一级,共6个主力团和6个县大队参加,规模有限。打了53天,要说声势也挺唬人,但一看战果,笔者忍不住笑了。

歼灭日伪军1066人,缴获轻重机枪16挺,长短枪320余枝,粮食87.5万公斤,攻克和逼退日伪军据点40余个,解放村镇783个,扩大解放区面积5700余平方公里。

歼灭人数极少,缴获枪支弹药极少,说明战斗强度很低。但占领面积不小,5700平方公里(约相当于7、80公里方圆,一个较大的县。现河北县域面积第二大的丰宁满族自治县就是5739平方公里)。实质上就是驱逐了日伪军,几近于传檄而定。

这样记录看似为了赵上将好看,但略有点粉饰过度。赵上将强项在于抓后勤供给,什么事情都要有人做,做好了就是功劳,没必要硬往作战上靠。

1946年1月国共双方成立军调部,赵尔陆调入担任中共代表,脱离了作战部队。后来谈判破裂,赵尔陆返回晋察冀军区,担任军区参谋长,形成了与唐延杰同时任职的“双参谋长”奇特局面。不过聂帅心里有数,更侧重让赵尔陆主管后勤供应工作。

1947年5月成立军区后勤司令部,赵尔陆彻底转到后勤领域,此后彻底与作战绝缘了。赵尔陆的军事生涯,与冀晋纵队、4纵的命运差相仿佛,都不是特别顺。

三、将星黯淡的4纵

两个冀晋纵队合编为4纵后,陈正湘任4纵司令员。该纵除了陈中将,其余将星可称黯淡。较能战者,旅长中有陈坊仁。但1947年春陈正湘调任2纵司令员,陈坊仁也被杨成武挖到3纵,盖因陈坊仁是杨成武当年的老部下,弄到3纵充实人马。

所剩军事人才,只有曾思玉能顶得起来。曾司令甚有意思,略表一二。

曾思玉此前是长年副职,原在晋冀鲁豫军区,是杨得志1纵的副司令。1纵挺进东北时被阻在热河,部队迟滞不进,聂帅有意把1纵一举收入囊中。

当时1纵进退两难,刘邓首长闻讯坚决要带回来。谁知聂帅下手下的早,把曾思玉调到冀察军区当副司令员,用意倒是光明正大,冀察军区没有正职司令,指挥上差点意思,让这个硬手撑起冀察军区。

曾思玉后来回忆时,披露了一些当年的心酸。

1纵到冀东、热西作战,人地两生,打了几个月部队减员得不到补充,从9个团缩减为6个团。因为举棋不定,不知道下一步怎么办,部队思想波动很大。而且供应还保障不了,战士们抱怨裤裆破了都补不上。曾思玉亲自到晋察冀军区司令部找聂帅反应情况,才慢慢有所改善。

这些情况,在杨得志的回忆录里是绝不会提起的。老杨哥无论当时还是事后,对人对事满口称好,阔口一咧万事不计。这是他老人家的政治智慧和人生智慧,利于做事做人,但对后世研究历史却不甚友好。很难从他的回忆录里找到什么猛料,有很多重要的历史时段因为不堪言细而一笔带过,这也是幽了后来者一默。

曾思玉可不管这个。所爆之料中,甚至还有关于刘道生的。

张家口失陷后,冀察军区在平绥路以北陷入危境,军区参谋长肖思明借口身体有病撤回路南,政治部主任陆平原在路南也没有到路北。危难时刻不在一起,曾思玉本来就有气。偏偏这时政委刘道生也来说请个假,要到路南(笔者注:曾思玉回忆录说鲁南,实误。另,该书史实错误甚多,曾思玉任冀察军区司令,回忆录却说是冀晋军区,甚不严谨)去看看留下的直属队。

曾思玉理解为这是找借口脱离部队。实际上刘道生是奉晋察冀军区之命南下,把军区机关保留下来,避免更大的损失。后来刘道生还主动要求返回路北到冀热察工作,观其行并不是怕死之人。

曾思玉这样记,定有其原因。原文没有细讲,大概是两人感情并不十分深,刘要曾留在路北坚持斗争吸引敌军但不能掏心窝子讲,以防人家一个外来户有意见。

后来1纵调回刘邓手下,朱老总出面把杨得志等人截住,其中就包括曾思玉。为了充实4纵力量,让曾到那里当副司令员。陈正湘调走后,曾思玉扶正为司令员。

4纵就是后来的华北19兵团64军,在杨得志率领下打出了一定战绩。曾在64军任职政治部主任的傅崇碧将军,后来转到63军担任军长,在铁原阻击战中名声大噪。

作为首任纵队司令员的赵尔陆,相比这些略显黯淡的将军们,战绩还普通的多。但就是这样一位没有指挥打过仗的将领,1955年却神奇地获授上将军衔,把后来3纵的代表人物郑维山比了下去。怎么一回事呢?

平津战役之后,赵尔陆出任四野兼中南军区第二参谋长,后来因林总因病休养,罗帅和第一参谋长萧克调回北京,实际主持中南军区工作。

大军区参谋长的位置比较吃重,这是后来赵尔陆能竞争上将的一大重要原因。

反过头来说,为什么一个没有指挥过战役的将军能当上中南军区参谋长呢?观其大概,当时中南地区已无战争,新解放地区事务繁杂,十分需要善于理政、处理各方杂务的人才,赵尔陆正是合适人选。

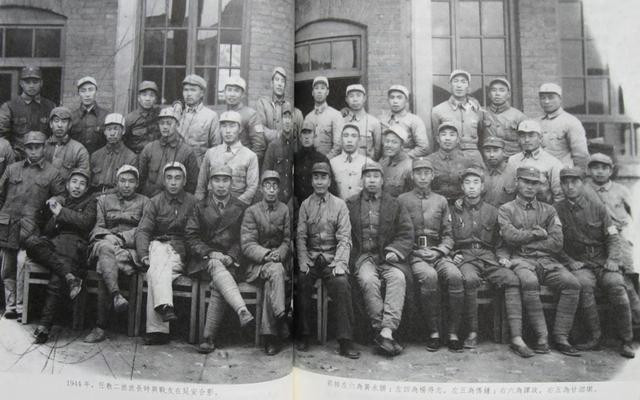

1952年赵尔陆又出任第二机械工业部部长,发挥当年供给部长的老经验,主管军事工业以及核工业。1955年评衔,军委本来考虑已经到地方工作的将领不再评衔,但因一些特殊情况,比如有的还在沿边地区位置比较重要(比如乌兰夫和叶飞),有的从事的工作也军队有密切关系,比如管军事工业的赵尔陆,还要评衔。再加上赵尔陆位置比较重要,资历深厚,远非郑维山所能比,解放战争后期的曝光度也超过了4纵的老司令陈正湘,便力压华北一众猛将,顺利地获得上将军衔。